Quando penso a ciò che sono stato mi rendo conto di chi sono oggi e cosa non vorrei mai essere, nemmeno diventare.

Se la vita insegna qualcosa io l’ho imparato percorrendo le strade più difficili, senza scorciatoie, correndo sempre in salita e mai scivolando in discesa.

Correrò fino a quando mi rimarrà fiato per farlo, poi lascerò senza rimpianti a chi verrà dopo di me.

Se l’arte insegna qualcosa io l’ho imparato dalla vita, perché è in questa l’opera d’arte più grande che abbia mai conosciuto.

Ho avuto buoni maestri, mi hanno convinto a credere che la saggezza è un valore troppo prezioso da possedere, anche troppo grande, ed io sono solo un piccolo uomo che non potrebbe mai permettersela.

Preferisco semplicemente essere giusto.

Tiziano Bonanni

L’arte di essere uomo

Vittorio Sgarbi

Due costanti rileverei nella produzione multiforme, ma comunque coerente di Tiziano Bonanni, come se ogni sua svolta espressiva abbia preferito sviluppare aspetti della precedente piuttosto che troncare ogni relazione con essa. Una è la fedeltà a un’idea dell’arte come testimonianza di carattere fortemente personale. Qualunque percezione del mondo, qualunque considerazione sui suoi eventi, quelli della cronaca come di una storia di dimensione più ampia, anche metastorica, non potrebbe che passare attraverso il proprio corpo, la propria pelle, il proprio cervello, il proprio sangue (elemento ricorrente nei ricordi autobiografici di Bonanni, il sangue che sgorgava a fiotti nella macelleria paterna, il sangue delle ferite provocate nei combattimenti sportivi), a comporre insieme il proprio essere.

Tutto è individualità, non c’è modo di concepire l’altro da noi attraverso un osservatorio diverso dalla propria esperienza di vita perennemente in fieri, come se fossimo cavie di laboratorio di noi stessi. Non si può allora testimoniare che sé stessi, e non per banale narcisismo, semmai per necessità, per essere e rendere consapevoli della propria presenza nel mondo. In questo senso, non c’è differenza sostanziale fra arte e vita: una è emanazione dell’altra e viceversa, si vive per esprimere, si esprime per vivere.

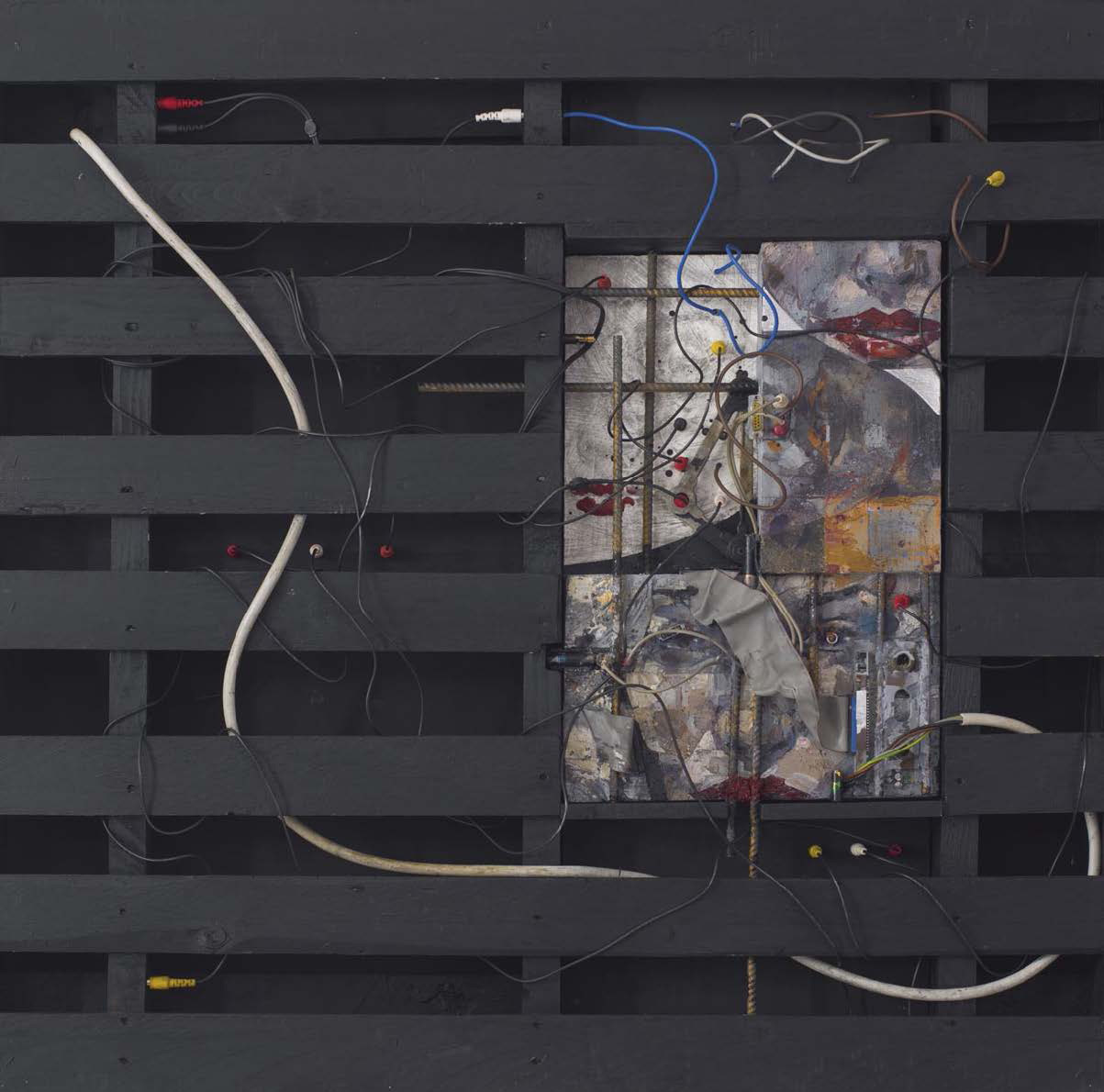

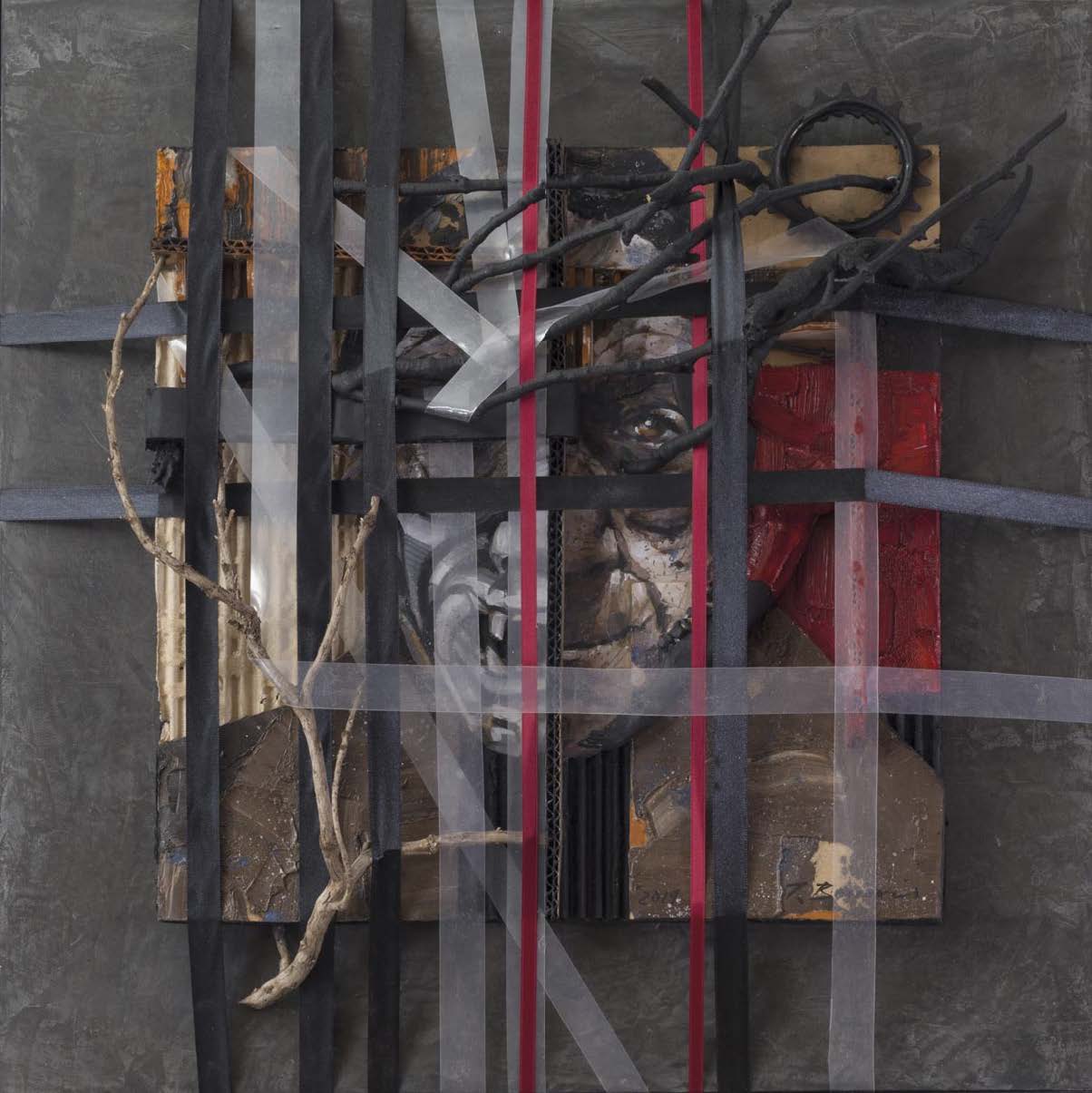

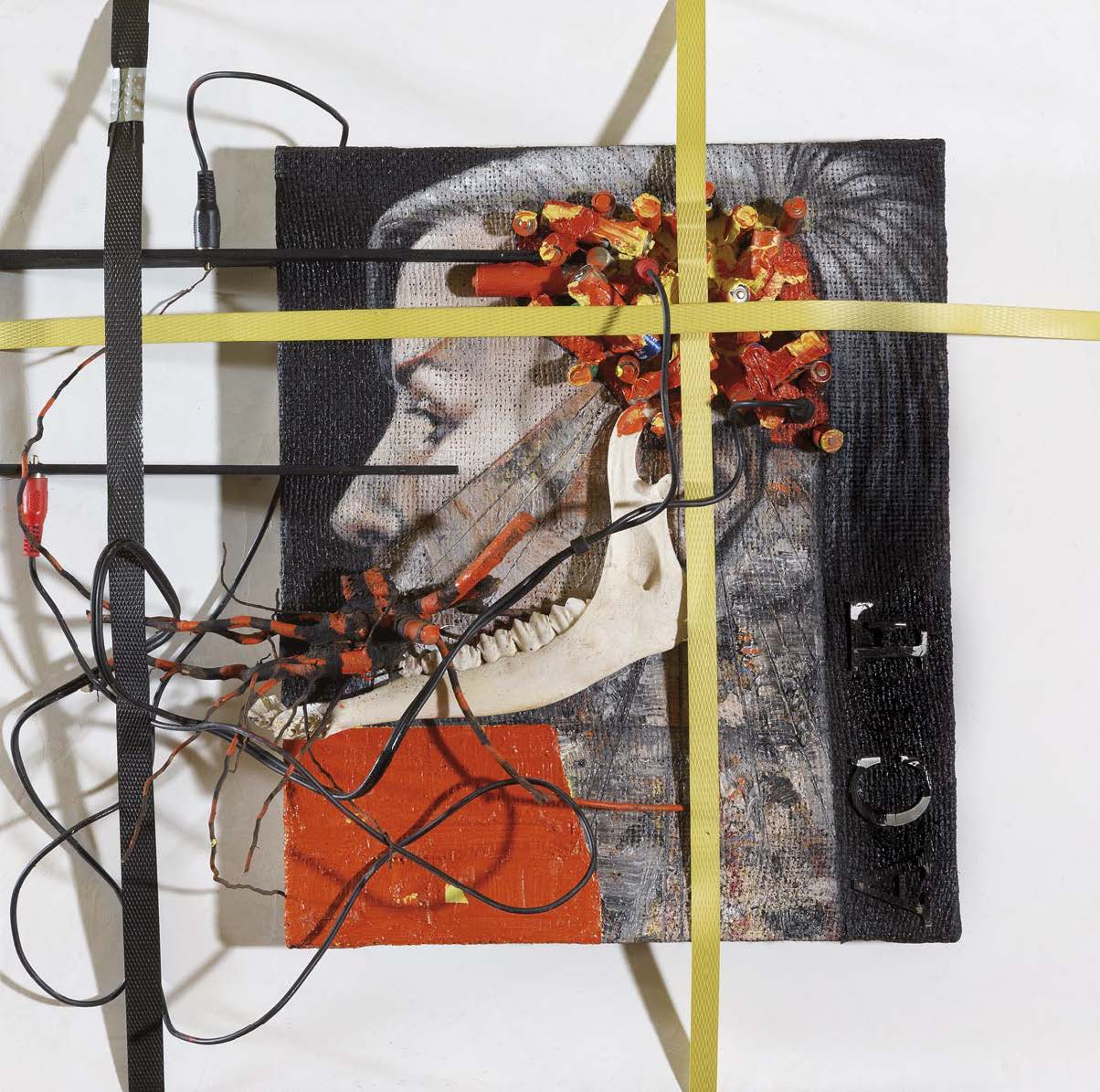

L’altra costante che indicherei a proposito dell’arte di Bonanni è la consapevolezza nell’antica, inesauribile forza evocativa del disegno. Sarebbe troppo facile metterla sul piano della sua toscanità, sull’eredità di una grande tradizione accademica rispetto alla quale Bonanni peraltro si pone, per via dei suoi trascorsi formativi, in rapporto di oggettiva continuità. Riconoscerei a Bonanni, in nome dell’individualità testimoniale a cui prima si è alluso, una sufficiente personalità in grado di emanciparsi senza particolari problemi da retaggi storici troppo vincolanti, tale da portarlo a scegliere piuttosto che a essere scelto. È il disegno la sua prima certezza, la sua arma più efficace nel cercare il confronto vitalistico col corpo altrui, esplorazioni di nudi planari, spesso secondo punti di vista anomali, che il colore parzialmente disintegra sotto i colpi di sfaccettature cézanniane, pervenendo a celebrazioni del mistero femminile, che si manifesti in termini di seduzione da camera o di natura libera e fremente, di ludo gladiatorio o pugilistico, di promessa di piacere o di sua negazione, che suggeriscono soluzioni grafiche di felice intuizione, come quelle, ad esempio, che impiegano inserti di scritture o di oggetti in realistica silhouette. Si dirà che questa fiducia nel disegno viene smentita dalle recenti opere plastiche di Bonanni, che pure riescono a stabilire confidenze del tutto soddisfacenti con materie da Junk Art di cui l’artista, come uno sciamano, intende riscattare espressivamente la nobiltà nascosta. Non c’è contraddizione con quanto sostengo io: quella tridimensionalità è l’espansione consequenziale della planarità pittorica prima affrontata, come bene esemplifica lo sviluppo del motivo decisivo in questo passaggio da una condizione a un’altra, quello della croce, con il disegno che, rinascimentalmente, direi, neoplatonicamente, michelangiolescamente, rimane il depositario dell’idea, del principio creativo da cui tutto parte e a cui tutto ritorna.

Non miro alla saggezza, dice Bonanni, sarebbe troppo, mi basta essere giusto. Alla fine, l’arte è uno strumento che serve a raggiungere il traguardo più ambito, ma anche il più difficile e impegnativo a cui Bonanni possa aspirare: essere uomo nel profondo, non mancando mai di ricorrere a una sincerità spietata con cui infrangere qualunque residuo di retorica virilista. Ci riuscirà, se non ci è già riuscito.

Roma, 18 luglio 2019

Il valore interiore della visione

Nicola Nuti

Erano passati diversi anni dal nostro primo incontro quando, in una giornata assolata e deserta, visitai lo studio di Tiziano Bonanni. Là, dove una volta era il negozio dell’attività paterna, era raccolto il suo mondo, tra dipinti, cimeli, oggetti d’affezione (compresa una moto Guzzi Falcone perfettamente restaurata e conservata). Ciò sia detto senza alcuna compiacenza narrativa, poiché proprio il fatto che quel luogo fosse come sospeso nel tempo dalla canicola estiva, ci faceva capire quanto il lavoro di Bonanni fosse una creazione appartata, ma legata a tutte le cose che contengono una storia, per farne, come lui stesso afferma, “un ponte fra epoche, luoghi e persone diverse”.

Un esempio della complessità e molteplicità dei significati dell’opera di Bonanni è Piccolo sole, un assemblaggio realizzato con un baule trovato abbandonato per strada. Il baule conteneva documenti, fotografie e quaderni di scuola elementare del primo Novecento: era la storia di un padre che aveva perduto suo figlio in guerra e che, finché era stato in vita, aveva conservato proprio in quel baule i ricordi di quel suo ragazzino morto. L’intensità delle emozioni per questo casuale ritrovamento aveva fatto immaginare all’artista quale forza dovesse avere un padre per sostenere una simile perdita, quella del suo “Piccolo sole”. Così Bonanni decise di inserire nel vecchio baule la scultura di un bambino seduto sul ventre della madre, “un ventre come un terreno di germogli”, e lo chiamò Piccolo sole, che era anche il nome biblico di Sansone (in ebraico Shimshon vuol dire piccolo sole). Perché l’opera potesse diventare il filo rosso che unisce luoghi, persone e periodi storici diversi, l’artista aggiunse altri oggetti, che perciò si rivestirono di valore simbolico: la mascella d’asino che nella mitologia servì a Sansone per difendere la madre, e il libro La pelle di Malaparte nell’edizione del 1967, anno della sua nascita, come se nel propagarsi di una o più memorie individuali si venisse a costituire una memoria collettiva. Forme che sembrano una proliferazione di immagini innescata dall’emozione, dalla memoria, sulla base dell’analogia, più che della logica; un palcoscenico di ibridazioni su cui sfilano le figure dell’oggi, immerse in una densità drammatica.

Scandicci 2016, l’atelier di pittura con la moto Guzzi Falcone

Modellazione di un prototipo in argilla

Roma 2017, Tea Falco fotografa un’opera dell’artista al Complesso del Vittoriano

L’opera di Bonanni è molto aderente al nostro tempo, tanto da farci avvertire il senso di straniamento, i paradossi plausibili, le metamorfosi e le discrepanze attuali. Pur avendo intensa determinazione sociale, non esaspera la partitura critica. Il suo lavoro è anche documento, memoria, constatazione e contemplazione necessaria degli eventi. Rappresenta l’esistenza soggettiva che diventa storia: la vita appresa e rappresa in un’immagine. Diversi particolari della sfera privata, in apparenza trascurabili, sono trasformati in un discorso di rilievo storico: non c’è nostalgia di altri tempi, anzi, si avverte il senso di una fermata, per un momento, dove il nostro provvisorio tocca l’ingannamento di eternità, sfuggente e irraggiungibile, che ci accompagna per tutta la nostra presenza nel mondo.

Ogni cosa si affida al disegno, alla plastica, al linguaggio della luce-colore: strumenti composti organicamente sui lasciti della tradizione. Con queste capacità coltivate nella frequentazione contigua dei grandi modi espressivi d’arte, letteratura, cinema, musica e di discipline che rafforzano il rapporto mente-corpo, come il Judo, Bonanni ha saputo saldare la sua pittura, la scultura e gli assemblaggi con la meditazione del presente, quindi con le varie implicazioni culturali. Il presente visto non come un segmento o conformazione isolata, ma piuttosto condizione che porta su di sé tutte le pressioni del passato ed è incalzata dagli allarmi, dalle incertezze del futuro, certamente dalle angosce che l’ambiguità dell’essere contiene e produce.

Le figure si presentano sempre contenute, chiuse in una dimensione che trasforma anch’esse in simboli, o sorta di reliquie: corpi nudi e lettere, come antiche iscrizioni, perché scrivere è un codice e ogni storia ha il suo codice. Corpi, dicevamo, corpi che non agiscono, non compiono azioni, gesti particolari, ma che vengono tratteggiati nella loro consistenza fisica quanto nella loro “assenza”, dal momento che l’interesse dell’autore è nel “peso” della figura, la sua essenza carnale. Presenza – assenza.

2011, disegno di un’opera su cartone – 2018, in fonderia – 2019, momenti di pausa lavorativa

Sono state varie le fasi evolutive del suo percorso artistico – e qui ne daremo una ristretta campionatura – ma sempre senza che venisse persa di vista la figura umana: il corpo come strumento, segmento unificante tra cielo e terra, paesaggio da esplorare, suggestione erotica, memento mori. Quindi diventa esplicito l’invito, l’indicazione Identity, di questa raccolta pluridecennale di opere, tanto che, conoscendo la disposizione a doppio fondo dei suoi complessi meccanismi creativi, subito se ne ricerca il senso che sta sotto a quanto l’artista ci comunica nella sua evidenza. L’identità è, per definizione, tutto ciò che rende un’entità definibile e riconoscibile, ma sottintende anche il concetto di appartenenza a se stessi, e proprio attraverso noi stessi, nel tempo, rappresentiamo la storia. Ogni figura, in presenza o in assenza, ha caratteristiche positive e negative in un nucleo inestricabile, e si sente che è passata dalle delusioni, le ossessioni, l’ipocrisia della società. In realtà (termine quanto mai ambivalente per questi lavori) potremmo immaginare diversi titoli alternativi a quello proposto dall’autore per la sua mostra. Dipinti, opere di scultura, assemblaggi degli ultimi trent’anni. L’elenco di un mondo gremito, insieme plastico e grafico, che insinua storie nelle storie, allegorie di corpi e segni di una sovrapposizione tra visto e trasognato, avendo l’artista da un pezzo demolito le separazioni tra reale e surreale. Si direbbe che in questo caso le ibridazioni, già affermate nelle opere degli ultimi anni Novanta, abbiano trovato un loro concreto teatro dove la scena è dominata dagli attori di sempre: la vita, il tempo, la morte. Morte intesa come trasformazione, trapasso di energia e infine come nuova origine, del resto, per dirla con Tolstoj, “Se un uomo ha imparato a pensare, non importa su cosa rifletta: starà sempre pensando alla propria morte”. Ecco, nei lavori di Bonanni appaiono affascinanti, nello svariare delle immagini, persino l’inerzia di un corpo, lo smarrimento di uno sguardo che si risolvono nell’addensamento di colori spenti, poiché è il segno a prevalere, a mostrare in tutta la sua energia ciò che l’artista modella per successive, incalzanti contaminazioni.

Con la serie più recente di riflessioni visive, l’artista sembra rispondere a un quesito fondamentale: quando il vasto panorama della storia sembra interamente illustrato, quando valanghe di immagini fanno da copertura inesorabile alla freschezza delle nostre sensazioni, quando ogni ipotesi trova la via di uno schermo o di una fotografia, che cosa rimane a chi ancora cerca di dare corpo alle immagini con pennelli, colori e arti plastiche? Resta la capacità di cogliere il reale, rappresentare con ogni mezzo il dubbio, l’ostinata persistenza della poesia, dell’umano sentire anche in un’epoca di efficienza tecnologica e indifferenza programmata. Come se Bonanni, di fronte alla discontinuità del processo immaginativo volesse stabilire un continuum fatto di materiali diversi per forma e natura che imbrigliano il segno, escono dalla superficie dipinta ed eludono, comprendendoli, i confini dei mezzi espressivi. Estetica e realtà si possono identificare, ma ciascuna restando nella sua vita autonoma. Certo il recupero di materiali eterocliti per le opere d’arte ha storia antica, ma in questo caso l’oggetto, seppure trovato o sottratto alla propria destinazione d’uso, assume una forte valenza simbolica: non si tratta solo di portare “cose” quotidiane sul “sacro” territorio dell’arte, ma di scegliere quei materiali che meglio rappresentano il nostro tempo e renderli parte integrante del messaggio.

Quindi a monte di ogni opera vi è un’attenta fase progettuale che sottrae l’immagine al concetto artepoverista di object trouvé; perché la prospettiva che interessa a Bonanni è antiformale, di onesta e intelligente rottura contro le sovrastrutture concettuali. Qui conta il suo modo di porsi di fronte al mondo contemporaneo e al suo prevalere tecnologico inizialmente avanguardistico (quindi trionfalistico), infine assillante e allarmante: l’artista non vi contrappone un mondo idealizzato del passato, ma lo metabolizza in senso critico. Ogni materia o oggetto è colore, lo è più di quello che esce dal tubetto. Un quadro è l’insieme bruciante, drammatico o perfino vagamente satirico dei segni e degli oggetti, del colore dell’uomo e delle sue città. Con questa sua visione si pone nel panorama della ricerca della più inquieta creatività contemporanea, distinguendosi, peraltro, da altre esperienze similari per la volontà di raggiungere una profonda aderenza tra espressione e significato, tra la modalità linguistica e i contenuti emozionali, restituendo a queste nuove ipotesi creative una tangibile equivalenza spirituale e immaginativa.

Sentirsi simili e diversi da ogni altra esperienza precedente, questa è la “condanna” di ogni artista, ma l’importante è che questa non diventi la conditio sine qua non, la molla della realizzazione artistica, e Bonanni sembra aver affrontato la questione da lottatore qual è, non arretrando neanche di un passo e rendendosi sempre più consapevole della propria forza. Le sue opere avrebbero potuto assumere il carattere freddo di tesi messe in pratica o di dimostrazioni. Eppure non hanno niente di didattico, pur essendo scaturite da precisa progettualità; hanno, invece, la caratteristica di possedere più significati (polisemiche) e di presentare “indizi” per la lettura. I lavori di Bonanni sono forme in sé, contengono forme e tracce di forme, che si innestano tra le stratificazioni di colore in maniera efficiente ed inedita. Così vengono tralasciate le garanzie della figura tout court per l’elaborazione di una dimensione autonoma e per difendere il valore interiore della visione.

Firenze, luglio 2019